簡単取り付けで余ったハードディスクを有効活用! 玄人志向 GW3.5IDE+SATA/U3P/MB

1TBの内蔵ハードディスクを外付けに

※当記事で紹介しているGW3.5IDE+SATA/U3P/MBは現在、廃盤となっています。

会社のパソコンが交換になって、リプレイス前のPCに増設していたハードディスク(HGST HDS721010CLA332 1TB/7200rpm/SerialATA)を外付けハードディスクケースに移し替えたのでメモ。

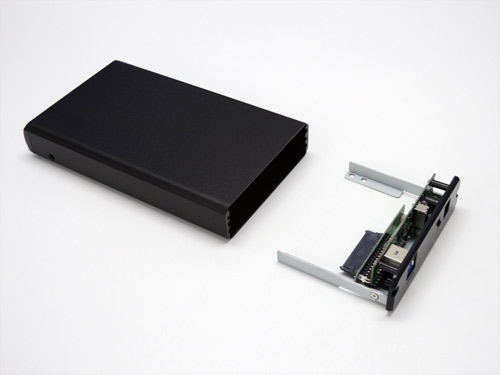

外付け用のケースに購入したのは玄人志向の「GW3.5IDE+SATA/U3P/MB(MBはマットブラック。シルバーはSVとなる)」。IDEタイプの古いハードディスクにも変換コネクタを使って使用できる(今回のハードディスクはSerial ATAだったので箱に入っていたそのままの状態で使用)。見た目も使い方もいたってシンプルな玄人志向らしい質素なアイテム。

GW3.5IDE+SATA/U3P/MBはUSB3.0と2.0が使えるハードディスクケースで、IDE/Serial ATAのハードディスクを内蔵できる。本体後ろに電源のON/OFFスイッチがあって、ONのままでもPCの電源に連動する機能が付いている。

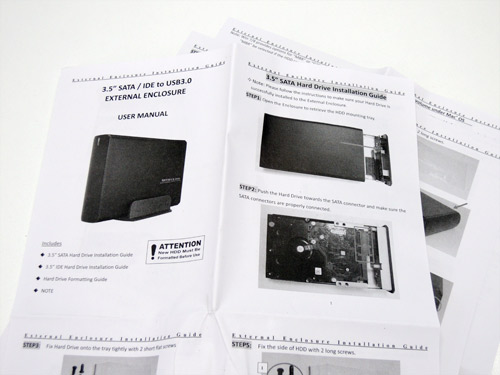

箱の中身はハードディスクケース、ACアダプタ、USB3.0ケーブル、IDE接続用のアダプタ(SerialATAのハードディスクを使うときは不要)、ネジ6本、縦置き用のスタンド、説明書。説明書は全て英語だけどイラスト入りで内容も難しいものではない。

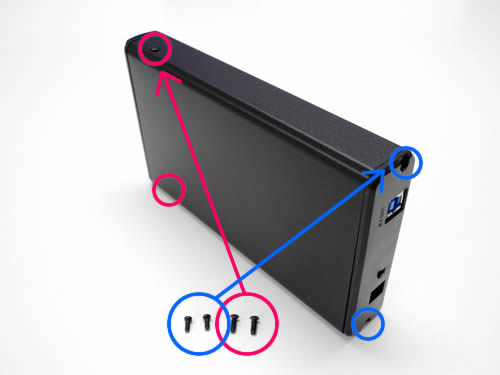

付け方は簡単だけど、+ドライバーが必要なので事前に用意しておくこと。まずはハードディスクのコネクタ部分を、ケースの後部に当たるUSBインターフェース/電源部分に繋げて、6本あるうちの短いネジ2本で固定する。

ハードディスクの固定ができたらケースに入れて残りのネジ4本で固定。これで新しい外付けハードディスクの出来上がり。簡単。

最後にスタンドにケースをはめて完了。横置き用のスタンドは付いてないので、横置きしたいときはゴム足を買ってきて貼るのがいいかも。

USB3.0の付いたPCになったので速度を測ってみる

それまで使っていたパソコンにはUSB2.0しか付いてなかったのが、USB3.0の付いたパソコンに入れ替わったので、CrystalDiskMarkを使ってベンチマークもとってみた。

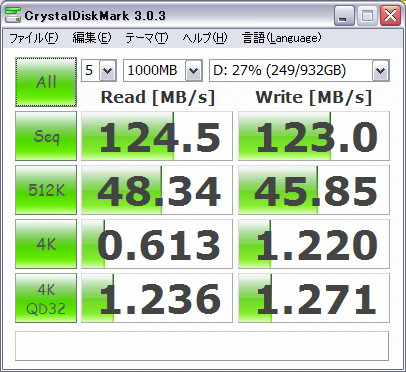

リプレイス前のPC(Dell Presicion 390 / Intel Core2 4300 1.8GHz / Intel 975X Expressチップセット / Windows XP Pro 32bit)に内蔵した状態で計測。

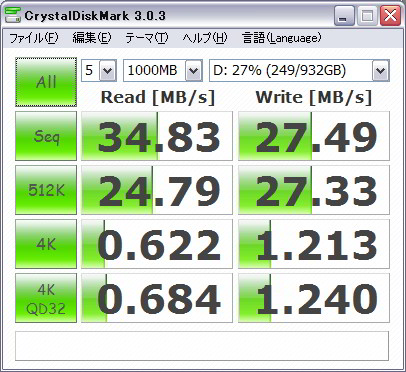

続いてハードディスクケースに換装した状態でUSB2.0で接続して計測。速度はガクッと落ちる。

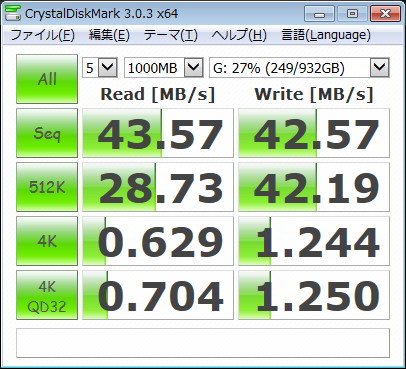

新しいPC(マウスコンピューター LUV MACHINES Slim LM-iHS201E

/ Intel Celeron G1820 / Intel H81 Expressチップセット / Winddows7 Pro 64bit)でUSB2.0で接続して計測。CPUとチップセットが新しいからなのか、OSが新しいからなのか、同じUSB2.0接続でもちょっとだけ速くなった。

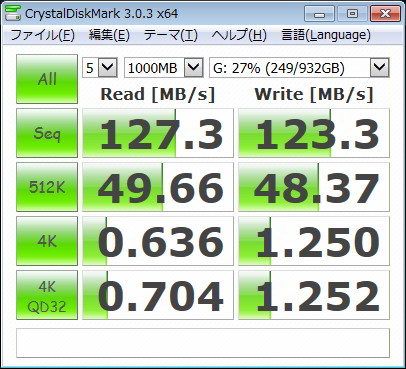

最後にUSB3.0で接続して計測。ハードディスクを内蔵して使っていたときと遜色ない速さ。さすがUSB3.0。

ファイルのコピーを長い時間やっていると少し熱を持つけれど、NASのような使い方をしなければファンレスでもそんなに心配しなくてもいいと思うのでコレで十分。USB3.0でつなげれば普通にちゃんと速いし、プライベートでも外付けケースが必要になったらコレにしようと思う。

※GW3.5IDE+SATA/U3P/MBは現在、廃盤となっています。